10月14日(金)

3年生が、社会科「お店ではたらく人々」の現地学習で「きららの里」にあるスーパーマーケット「アルビス」に見学に行きました。アルビスでは、お客さんに商品を見やすくしたり、買いやすくしたり、購買意欲を促がすために「期間限定商品」を販売したり、いろいろな工夫をこらしておられることがわかりました。また、食品ロスを少なくするために「もったいないコーナー」を設けたり、消費期限、賞味期限に合わせて手前から陳列したり、様々な工夫が見られました。

|

|

|

|

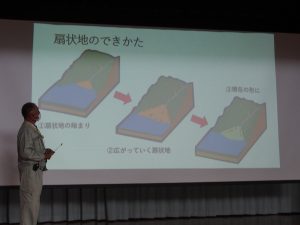

10月12日(水)4年生が、社会科の現地学習で、黒部川合口用水の見学に行きました。学校を出発する前に黒部川沿岸土地改良区連合「上浦雄治」事務局長さんから①黒部川の位置②扇状地のでき方③黒部川用水の歴史④用水の合口化等について教えていただきました。

|

|

|

|

その後、愛本堰堤の取水口や黒部川右岸の用水路を見学しました。その見学では、昭和44年の大雨による洪水のお話や洪水の時の水位、1時間に600ミリもの雨が降ったことなどを教えていただきました。

|

|

|

|

日頃、流れていて当たり前だと思っていた用水が、治水、発電、農業、消雪等に活用されていることを理解するとともに、先人が水の大切さから、用水の完成を念願していたことも知ることができました。

|

|

|

|

10月11日(月)の午後から、6年生が入善町ふるさと学習に出かけました。訪問したのは、飯野地区に工場を構える「ふんわりごはん」で有名な「株式会社ウーケ」と「入善海洋深層水活用施設」です。

|

|

|

|

ウーケは、現在、コロナ禍のため施設見学を中止しています。しかし、ご厚意により特別に工場を見学させていただきました。パックご飯だけを製造されている工場ですが、1時間当たり7,200食、年間4,200万食も製造されていることに驚かされました。ローソンで販売されてるパックご飯も製造されているとのことです。

工場内はとても衛生的で、見学場所に入る時も掃除機で服のほこりを取り除いて入ります。また、眉毛すら落とさないように、落ちそうな眉毛をテープで取っているそうです。工場では、工程ごとにオート化され、ライン上をパックご飯が流れながら製造されていきます。ご飯の製造には、炊飯を行う必要があり、どうしても工場内が高温になります。高温になった工場内を冷却するために「海洋深層水」が使用されているそうです。水温1~2℃の深層水を使って工場内を冷やすため、化石燃料を使わない環境に優しい企業として2019年に県知事から表彰されています。

パックご飯の中には、「入善町コシヒカリ」をはじめ、「魚沼コシヒカリ」、「富富富」、「北海道ゆめぴりか」等、全国のブランド米のパックご飯がありました。入善町と姉妹都市「登米市」の「ひとめぼれ」もありました。

|

|

|

|

次は、入善海洋深層水活用施設で、海洋深層水について教えていただきました。水深384mから汲み上げる海水は、太陽光が届かないことから水温が低く、植物性プランクトンが存在しないため、不純物が少ないそうです。しかし、そのままでは水温が低く利用するには用途が限られるため、ウーケで冷却に使用した後の水が活躍するのです。水温14~15度に温められた深層水が、ヒメマスやアワビの養殖、牡蠣の畜養に無駄なく利用されている事にも驚かされました。自然の力を利用し、環境に優しい循環型の施設が、我がふるさと入善に存在することに、驚きと誇らしい気持ちを持つことができた興味深い学習でした。